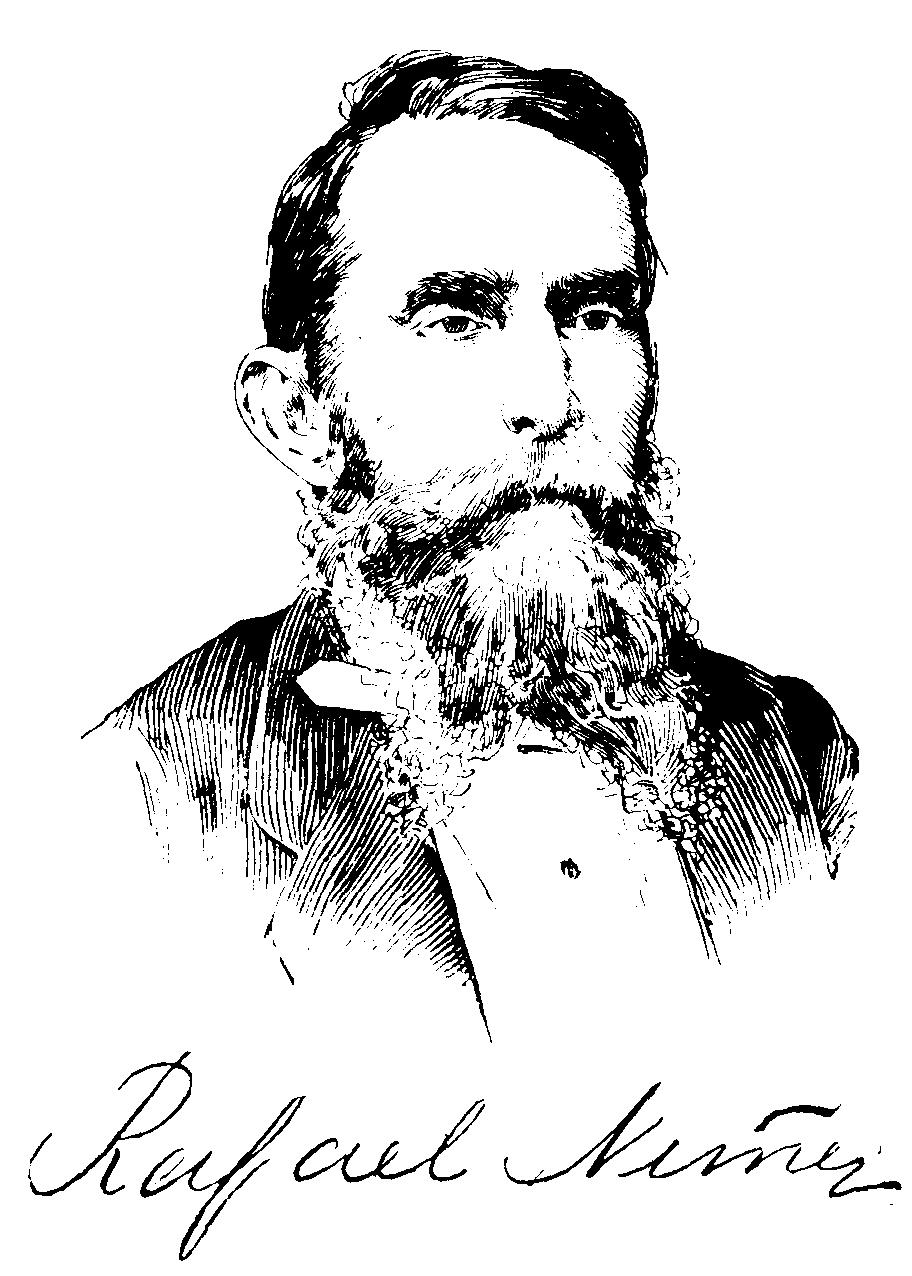

Rafael Núñez (1825–1894)

Bogotá, 15 de octubre de 1884

Hace pocos días que, a tiempo que meditábamos tristemente acerca de la penosa situación política –cada día más grave– en que nuestro país se encuentra, llegó a nuestras manos un libro reciente, escrito por un autor libérrimo, y en él encontramos, desde la primera ojeada, las líneas siguientes:

“Por malo que un Gobierno sea, hay una cosa peor aún, y es la supresión de todo gobierno; porque, gracias a los gobiernos, las voluntades humanas viven en algún concierto, en lugar de vivir en desorden. El Gobierno es para la sociedad semejante a lo que el cerebro para las criaturas, y si con frecuencia se le encuentra incapaz, inconsiderado, pródigo, absorbente, abusivo y aun dañino para con el cuerpo que debe cuidar y dirigir, su obra, en definitiva, es más benéfica que mala, porque por su influencia solamente, el cuerpo se sostiene en pie, y marcha y coordina sus movimientos. No hay, sin él, que esperar acción reflexiva, ordenada, que sea útil al animal entero. Sólo él tiene la visión del conjunto, el conocimiento de los miembros y de su mecanismo, la noción de las exterioridades, la comprensión exacta y completa, la previsión extensa; en suma, la razón superior que concibe el interés común y combina los medios adecuados. Si desfallece y deja de ser obedecido; si es ajado y falseado de fuera por una presión brutal, la razón cesa de conducir los asuntos públicos, y la organización social retrocede muchos grados. Por la disolución de la sociedad y por el aislamiento de los individuos, cada hombre vuelve a su debilidad original, y el poder entero cae en manos de las agrupaciones transitorias que, como torbellino, se levantan del seno de la polvareda humana. Este poder, que con tanta dificultad es ejercido por los hombres de mayores aptitudes, se comprende cuán lastimosamente habrán de desempeñarlo fracciones improvisadas”.

Síntomas variados indican que estas apreciaciones de M. Taine podrán ser aplicadas a Colombia dentro de poco tiempo, si todos los grupos políticos que se agitan en la superficie social no se esfuerzan en convertirse en verdaderos partidos para trabajar luego con método, perseverancia, energía y patriotismo en la reorganización constitucional del país. La época del jacobinismo y de las generosas quimeras ha pasado, y en el propósito de contener el pavoroso torrente de anarquía que nos invade, y hacer imposible el naufragio final de nuestras libres instituciones, no juzgamos difícil que muchas de las actuales agrupaciones discordantes se resuelvan a unirse –siquiera transitoriamente– en beneficio de tantos intereses comunes que no pueden ni desarrollarse, ni aun vivir automáticamente a la sombra malsana de continuado desorden. Las dictaduras que sobrevienen después de incurable anarquía, son natural producto de esta, como lo son los hongos de los carcomidos árboles, y de ninguna manera resultan de combinaciones artificiales. Tan cierto es esto, que ellas son ejercidas con frecuencia por individualidades que eran casi anónimas poco antes de su aparición formal en el revuelto escenario, donde alcanzan luego decisiva preponderancia, ¿Quién era Napoleón cuando comenzaron los famosos discursos de Mirabeau? ¿Quién era Cromwell cuando fue ejecutado el Primer Ministro de Carlos I? ¿Quien era Augusto cuando los conspiradores romanos hundieron el puñal en el corazón de César? Respecto de la generalidad de los dictadores de Hispanoamérica puede hacerse idéntica pregunta. Rosas y Carrera eran individualidades enteramente comunes pocos años antes de su advenimiento al poder absoluto, que con tanta fiereza hicieron pesar sobre los pueblos durante un prolongado período.

Importa, pues, sobremanera que todos los que no tenemos vocación de amos ni de siervos, procuremos establecer algún concierto para impedir el decisivo desborde de la cenagosa irrupción que se siente ya vecina. Los vándalos no están lejos de nosotros, ni fuera de nosotros, sino en nuestra propia ceguedad, o en nuestra culpable negligencia. No es el momento de disputar tontamente sobre frases, ni de recordar pasados errores en forma de recriminaciones. Todos tenemos numerosas faltas apuntadas en el tablero de la Historia. Ni crean los enfermos de ambición imposible, que tienen herencia en perspectiva, porque donde ya no hay patrimonio tampoco hay heredero. De las ruinas no pueden ser usufructuarios sino pájaros de siniestro canto, o repugnantes y venenosos reptiles.

Comencemos por darnos clara cuenta de lo que ocurre; desprendámonos del odio y la codicia que corroen nuestras almas y esterilizan nuestra voluntad, y volveremos a adquirir la perdida luz del criterio, sin la cual quedaríamos sepultados en el dédalo que nos ahoga con impenetrables sombras. Dominemos nuestra impaciencia; no pretendamos que el desconcierto producido por la lenta acción de años de error o de desgracia, venga a tener remedio efectivo en unos pocos días. Las turbaciones del orden público que rápidamente se suceden a semejanza de las olas del mar, no provienen ya de causas próximas, ni se extirpan a fuego y sangre. Son más bien que obra deletérea y consciente de determinados espíritus, manifestaciones de un fermento íntimo como el que ocasionó el tremendo cataclismo de Cúcuta y el del archipiélago de la Sonda. Hay incendios que se apagan con un poco de agua; pero hay otros que el agua fomenta en vez de extinguir. Ninguna renovación fundamental puede ser realizada como se realizan los trabajos mecánicos, y de ordinario acontece que los peores elementos pueden contribuir a ella con grande eficacia. Ante todo debe hacerse una predicación persistente, encaminada a coadyuvar en la superficie la labor providencial que se oculta en el invisible fondo de las cosas, y que no todos alcanzan a presentir siquiera. “Para que la reforma del servicio público (especie de regeneración) pueda efectuarse –decía un periódico americano durante la Presidencia de M. Hayes– es indispensable que la necesidad de esa reforma cale profundamente en la conciencia del pueblo de los Estados Unidos.” Nuestras instituciones mismas dan pábulo y amparo al espíritu de rebelión, puesto que, según ellas, no puede hacerse guerra a los Estados sino después de agotados todos los medios de conciliación. El hecho constante y evidente es que entre nosotros la rebelión no se castiga judicialmente. La pena del rebelde es la que él mismo se impone colocándose en la posibilidad de recibir la muerte, o de ser mutilado en los campos de batalla, o de perder sus bienes en la hora inevitable de las depredaciones recíprocas.

A esa pena se agrega la de la derrota, que no solo hiere profundamente su amor propio, sino que infiere directo perjuicio a la causa política de que se hizo campeón armado. Después de 1854, efectivamente no recordamos que se haya enjuiciado a nadie en Colombia por el delito de rebelión. Y antes de esa fecha, los que lo fueron, si escaparon con vida, en el momento forzoso de la reacción hallaron en la pena sufrida mérito especial para obtener honores y recompensas. Por último, la Constitución de Rionegro faculta dar término a las guerras domésticas por medio de convenios en que tiene el Gobierno que figurar al lado de sus enemigos armados, como si se tratara de dos potencias soberanas.

Las censuras que algunos periódicos han hecho por la manera con que el Gobierno Nacional ha puesto fin a la guerra de Cundinamarca, no tienen pues, fundamento. Algunos de ellos aplaudieron lo que se hizo en Santander –que fue mucho más todavía en obsequio de los insurrectos– y faltan a la lógica cuando encuentran tan malo el que se hayan limitado los jefes nacionales a desarmar, sin efusión de sangre, a los que alzaron bandera de rebelión contra el Gobierno del señor General Aldana. Si al desarme precedieron convenios, esta circunstancia, que facilitó la economía de existencias, nada objetable puede implicar en presencia de nuestras tradicionales costumbres y de la letra de la Constitución misma. Lo cierto es que unaguerra que pudo ser larga, se ha vuelto corta, y que la chispa quedó apagada antes de que pudiera hacer peligroso camino hacia otros Estados.

Los guerrilleros de Cundinamarca se excedieron en Guaduas, pero no todos; y en estas materias, dominados por la pasión, es difícil, por otra parte, aplicar a los hechos un criterio atinado. La guerra es la barbarie, y por eso hay que impedirla a todo trance. Todos los bandos cometen abusos cuando ciegos de cólera se lanzan como chacales a dar muerte colectiva a sus adversarios; y solo Dios puede señalar, después de la victoria, los que solo merecen el estigma de asesinos, y los que sí tienen derecho a ser llamados caballeros.

Incansables hemos sido, y seremos, en predicar la necesidad urgente de que entremos en nueva vida política. Los males orgánicos no se curan con remedios superficiales y pasajeros. Es preciso dirigirse a la fuente misma de donde proceden. Cuando la toma de la Bastilla, el Rey creyó que aquello no era más que un motín. “Sire, le dijo un cortesano de talento, eso no es un motín, sino una revolución”. Y las revoluciones, como las desorganizaciones, no se detienen ni se neutralizan siquiera, por mucho tiempo, con simples medidas de represión.